がりとんが考え・メーカーの紹介など 特集一覧

■Stockmar/シュトックマー社の蜜ろうクレヨンって何?

蜜ろうクレヨンとは蜜蝋でできたクレヨンの事ですが、蜜蝋とは蜜蜂の巣を構成する蝋のことで、働きバチの腹部の腺から分泌されるもの(パルミチン酸ミリシル)です。

中でも良質の蜜蝋を使用しているシュトックマー社は、食品の基準に合わせるよう自主基準を設定しています。これ以外にも、透明感ある良質の蜜ろうを使用し、その蜜ろうに色素を混ぜるだけにとどめているため、透明感のある綺麗な発色が楽しめます。

※色素は食品に許されるものだけを使用しています。

触った感じ、書き心地をさらっと説明するなら、

シュトックマー社の蜜蝋クレヨンは、いわゆるクレヨンのイメージより硬めで、折れにくく、べたつかず、手はもちろんのこと、画用紙に描いた後の作品も汚れにくい、

など、素敵な特徴があります。

また、絵を描くにあたっての最大の特徴とでもいうべき事があります。

それは透明感ある発色の良さから、クレヨン同士を塗り重ねた場合、下の色が上に透けて見えるため、結果混ぜ合わせたように新しい色を作り出すことが可能なのです。

ちょうど色の違うセロハンを重ねるのと同じ理屈です。

絵を描く素材は画用紙をはじめなんでも結構です。

木、ガラス、布、プラスチック・・・いろいろお試しください。

■スティッククレヨンとブロッククレヨン

シュトックマー社の蜜ろうクレヨンには・スティックタイプ・ブロックタイプの2種類あります。

スティッククレヨンは主に線を描くのに向いています。

ブロッククレヨンは角を使えば細い線、辺を使えば大きい面が描けます。違いをあげるとこのくらいです。

『どちらがお勧めか?』や『どちらが先か?』とよく問合せをいただきますが、これは一言ではお答えしにくい問題です。

1歳頃から始まるいわゆる《殴り描き》の場合、私個人的にはスティックです。

この頃の子供に何かペンを持たせると、紙一杯に塗りつぶします。

『だったらブロック?』と思われるかもしれません。

でも、この《塗りつぶす》は結果論です。

おそらく塗りつぶしたいと思っているわけでもなんでもなく、手を動かしやすいようにペンを持ったまま動かしていたら、ぐるぐる線が描けました。

何度も手を動かすうちに描けるところがなくなるほど一杯になりました。

ということだからです。

この頃の子供は一般的にまだ指でしっかり持つ(つまむ)ということができず、どちらかというと《握る》ということが専門のはずです。

ブロッククレヨンの場合、握ってしまうにはちょっと幅がありすぎ、ちょっと短いような・・・握って描いてもクレヨンのどこが紙に当たっているのか手で隠れてわかりづらいのです。

指先で安定して持つ、つまりつまんだ状態で描くということは難しく、たとえできたとしても画用紙に描く際摩擦が大きく、描きにくい様な気がします。

その点スティッククレヨンは適度な長さと太さを持っており、握って描いてもクレヨンのどこが紙に当たって描けているのか、その子自身見ることもできます。

当然ブロックよりスティックのほうが摩擦も少ないため、スティックのほうが使いやすいように思えます。

ただし、これはあくまでも《殴り描き》をした場合であって、何かしら目的を持って《表現する》事とは別の話です。

年齢で語るのも何なのですが、2歳くらいからでしょうか?

『絵を描きたい』など何かを表現する頃になるとブロッククレヨンは重宝します。

ほそーい線から大きな面までひとつのクレヨンで多彩に表現することができます。

大人ならスティッククレヨンだけでもカッターナイフで削って画用紙にあたる面を広げたり細い線を描くことも可能です。

でも手っ取り早く実現するには、スティッククレヨンよりもブロッククレヨンのほうが簡単ですし、その表現はスティックにはまねできないくらい豊かです。

ただ、だからといってブロッククレヨンだけということも難しく、適材適所、通常の線画にはスティック、特殊な表現の場所や大きく塗りたい時、色を混ぜたりして楽しむ時にはブロックと、手段を選べるようにしてあげることが大切です。

またスティッククレヨンで絵を描くと基本的に線画しかかけないため、絵を描いた時こじんまりとしてしまいがちです。

それに比べブロッククレヨンは太い線が描きやすいため、自然と描く絵もダイナミックになるようです。

ブロッククレヨンのあり方、考え方はクレヨンを使って表現できるくらいの年齢になった時、比較的簡単に色の表現を豊かにできること、絵を描くことの楽しみを増やしてあげるということ、のような気がします。

■Stockmar シュトックマー社 蜜ろうクレヨンの使い方や楽しみ方

このクレヨンはただ描くだけではもったいないのです。

シュトックマー社の蜜ろうクレヨンだからこそできる技法があるのでちょっとご紹介いたします。

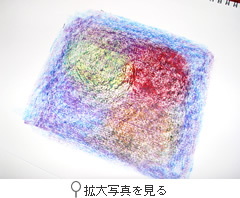

1.重ね塗り

あっと驚くほど凄いことができるのです。

通常クレヨンで塗った上に違う色をのせても色が混ざり合うことも無く、上に描いた色が勝ってしまいます。

その点シュトックマー社の蜜ろうクレヨンは透明度の高い蜜蝋を使用しているので、重ね塗りした場合、下の色が透けて色が混ざったかの様に見えます。

このクレヨンをすでに使っていても、あまりにも自然で気が付かないかもしれませんが、凄いことなのです。

ただし、その色の変化を楽しむ場合は必ず薄い色から描くようにして ください。

濃い色の上に薄い色を塗り重ねても下の濃い色のほうが勝ってしまい、色の変化がわかりにくい場合があるからです。

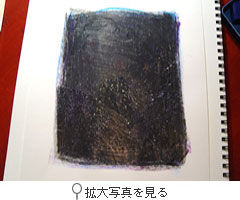

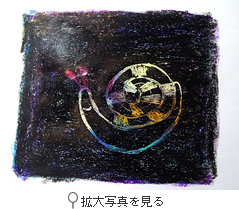

2.スクラッチ

まずはじめに薄い色から画用紙にしっかり塗りこんでいきます。

ごしごし力強くしっかり塗ってください。

何色使ってもかまわないのでどんどん上に塗り重ね、今回は最後に黒を塗ってみることにします。

これはしっかり塗りこんだほうがいいのですが、子供だけでは疲れるかもしれないので、途中で疲れたらバトンタッチしてください。

しつこいですが、くれぐれも徹底的にごしごし塗りこんでください。

さてこれで準備OKです。

スクラッチ用の道具(缶入りのクレヨンに付属しています)でも割り箸、爪楊枝、フォーク、スプーン、なんでも結構です。

引っかいてみましょう。

そうすると、あらビックリ!

上の濃い色がはげて、下の色が綺麗に見えました。

これで新たなお絵かきができます。

そこで注意することがひとつ。

引っかくと当然ですが黒ーい《削りかす》が沢山でます。

手で払うとせっかくの作品が台無しになるので、刷毛などでやさしく取ってください。

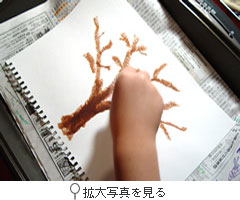

3.溶かし絵

蜜ろうクレヨンは当然ですが《ろう》です。熱で溶けます。

この性質を利用して、ホットプレートの上で絵を描いてみましょう。

まずはホットプレートの上に新聞紙を数枚重ねてひきます。

この上に画用紙を置き、80度くらいに温度を上げます。

ここで注意をひとつ。

ホットプレートが熱くなりますのでやけどに要注意!スティック、ブロックいろいろ試してみましょう。

水の上をすべるようなすらすら描けるといった感じです。

溶けたクレヨンが紙にしみこんで、水彩のような、ひょとするとそれ以上のしっとりとした独特の表現が可能となります。

描いた画用紙はガラスのような透明感ある紙になり、さらに布でこするとツヤツヤでステンドグラスのように輝きます。

窓などのガラスに張ったらかっこいいですよ。

一度お試しあれ。

※番外編

蜜ろうクレヨンを使って描いた絵でTシャツやハンカチ、バッグなどいろいろなものが作れるのだ!

冒頭で楽しいという表現をいたしました。

画材で楽しい?不思議に思われたかもしれません。

でもこのクレヨンは《楽しい》という言葉がピッタリなのです。